Principe d'un ajustement Le normalisateur a décidé de définir, pour différentes situations de fonctionnement, des valeurs de jeu fonctionnel pouvant être associées à la grandeur de la cote nominale retenue et grantissant habituellement le fonctionnement désiré : Le tableau ci-dessous résume les situations fonctionnelles classiques que rencontre un concepteur lorsqu'il doit assembler de façon précise deux pièces complémentaires (prismatiques ou cylindriques) : | Conditions de fonctionnement recherchés | Pièces mobiles l'une par rapport à l'autre | | Avec jeu positif normal, garantissant un compromis entre précision et facilité de montage et de fabrication | Avec jeu positif faible, grantissant la précision du guidage mais exigeant des conditions de réalisation et d'assemblage élevées | Pièces immobiles l'une par rapport à l'autre | | Avec jeu négatif important, créant un emmanchement forcé résistant mais ne permettant pas le démontage sans détérioration des surfaces en contact et exigeant des moyens d'assemblage spéciaux (dilatation thermique par chauffage ou refroidissement d'une des deux pièces, par exemple) |

|

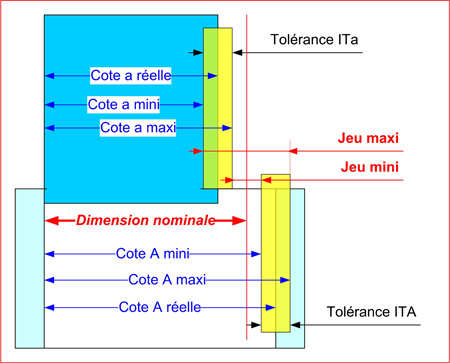

| | La figure ci-contre montre les jeux fonctionnels maxi et mini dans l'ajustement entre tenon et rainure. Ce jeu varie entre ces deux limites et dépend des grandeurs maxi et mini des dimensions a et A. On calcule les valeurs extrêmes du jeu par les deux relations suivantes : | | Pour définir complétement le jeu fonctionnel et l'ajustement correspondant, il faut donc définir les grandeurs maximales et minimales des dimensions A et a. Pour cela, la norme propose de définir la dimension nominale de l'ajustement ainsi que les écarts supérieurs et inférieurs de chaque intervalle de tolérance. | |

|